光源

市面上因不恰當地使用LED,以結構簡易的SMD式薄型嵌燈,或無防眩光設計的多顆High-Power LED模組直接取代傳統光源,讓案場呈現許多效果失當的問題,如:「眩光」、「頻閃」、「多光點」、「多重影」、「氣氛不適當」、「光色不一致」、「照度不足」、「容易故障」、「光衰」、「變色」、「尺寸過大」等,透過運用COB LED,整合燈具設計與電源驅動,可克服上述諸多問題。

COB(Chip On Board)LED,是將螢光粉直接封裝於LED晶粒密集排列的基板上,形成單一發光面,提高流明密度,縮小燈具體積。結構設計的完善COB LED燈具,能克服市售多顆High-powr LED模組常見之「多重影」與「眩光」問題。

與大面積SMD式LED或多顆High-Power LED相比,COB更易於控制效率、成本、尺寸與光學,可應用於基礎照明與重點照明,符合各式場合的需求‧。

不斷以最新、更高效率的光源,搭配更低瓦數的驅動器,維持產品亮度同時滿足市場對節能、低耗電的期望。以「系統光通量」作為設計之基礎,捨棄傳統照明直稱耗電瓦數的做法,避免誤判各家LED發光效率。

- 發光效率控制(亮度級數)

因LED製程技術不斷升級,光源大廠每隔數個月就能提供更高發光效率的晶片。

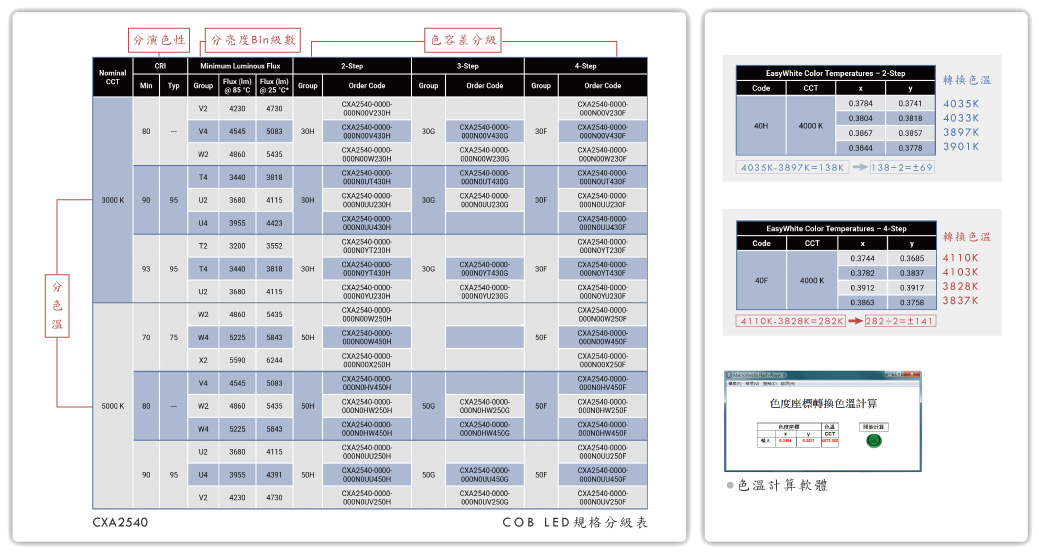

有別於其他廠牌直接發布新一代取代舊規格,CREE是以亮度級數來標示其發光效率(Lm/W)差異,每級數輸出光通量僅相差7%,使效果更精準,且減少應用與採購上的困擾。

- 色容差(SDCM)控制

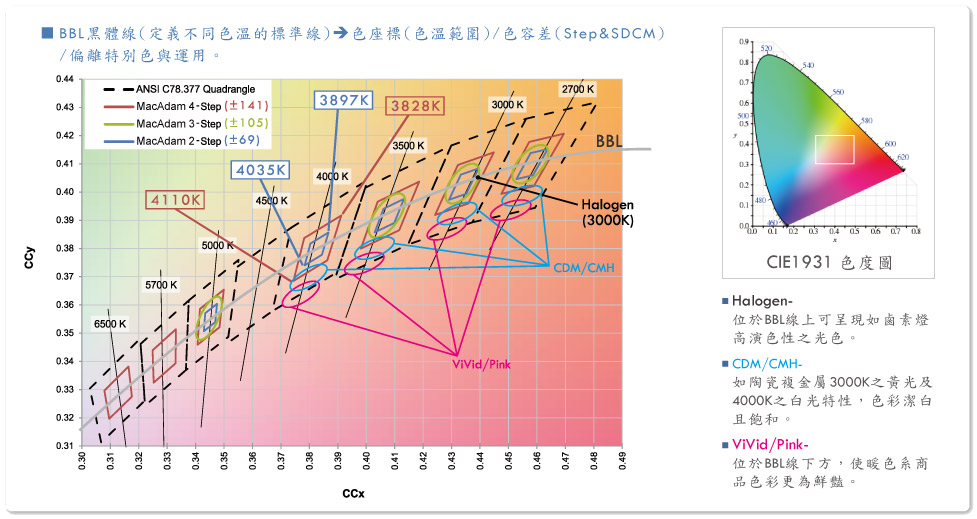

LED的光色於 CIE1931 色彩空間上黑體輛射線(BBL)上各色溫落點為中心,以麥克亞當橢圓(MacAdam ellipse)分出數個Step來標示光色差異,數字越小差異就越小、越精準,此即色容差(SDCM)控制。

- 色溫(CCT)、演色性(CRI)、偏色封裝與發光效率

白光LED是以單波長藍光激發螢光粉發光,在藍光比例較多的高色溫白光(5000至6500K),發光效率會高於低色溫白光(2700K至4000K)。

LED的演色性是透過螢光粉配方來控制,同色溫時演色性越高發光效率就越低,但因LED持續升級,市面上已逐漸將Ra90做為標準。

除了標準的白光之外,LED可以針對不同市場需求設定偏色封裝,或透過調整螢光粉比例提高顏色對比差異,如OSRAM的FCI增豔方累。目前商業空間中常見的「Vivid」光色,是透過提高表徵紅光(StrongRed):R9的量,或加入UV LED增加白色被照物的艷麗,也有比照傳統複金屬光譜封裝或專門照射食材的生鮮燈等。

因為LED光色的獨特性,過去國際慣用的CRI演色性比對色樣已經不足以定義其發光特性,而出現其他幾種方案,如美國NIST的光色品質表CQS、OSRAM的顏色對比指數FCI等,都是目前關於顯色性能的評價的新方案。

由OSRAM所提出評價顏色間對比差異的方案,採用D65標準照明體為参考光源,用演色性CRI(color rendering index)或全色域指數GAI(GomutArealndex)相比,更強調各顔色間的對比效果。

OSRAM的Brillient Color CoB系列產品透過調整螢光粉配方強調紅、藍、線光譜降低黄光成分,使照明效果更接近陶瓷金屬齒素燈,是專門為店鋪櫥窗等商用空間開發。

根據美國能源局(Department of Energy ; DOE)發表的說明:撇除因封裝品質低劣而有藍光洩漏問題的產品,或特殊高色溫的應用之外,一般住宅及商業空間所使用的暖白光LED(<3500K)在同色溫時與傳統光源(包含鹵素燈、螢光燈、複金屬)的藍光含量並無差異,且可避免紅外線及紫外線的危害。媒體所稱的LED藍光造成視網膜傷害,主要來自於不當使用3C產品、顯示器等。

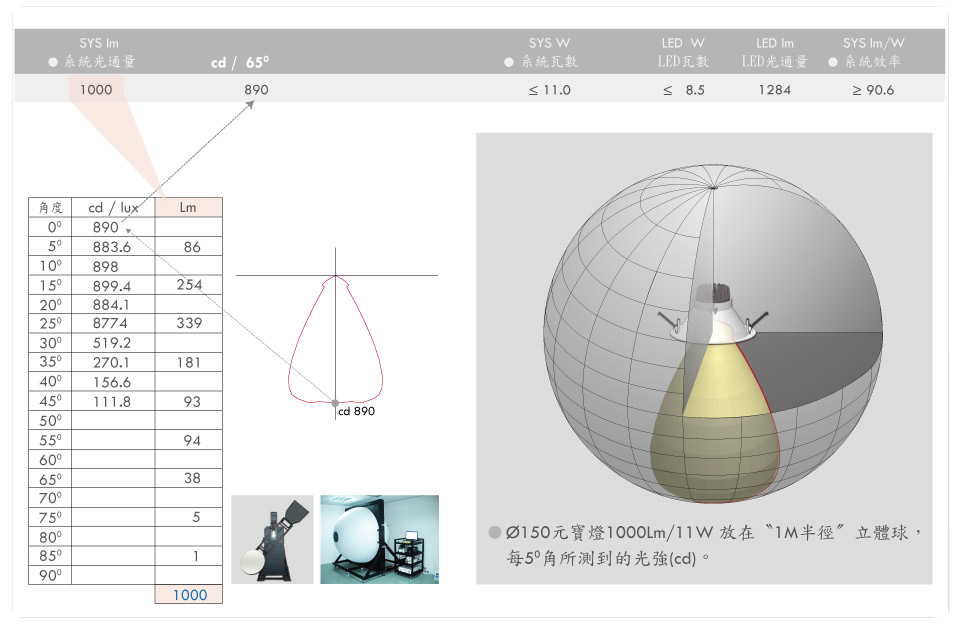

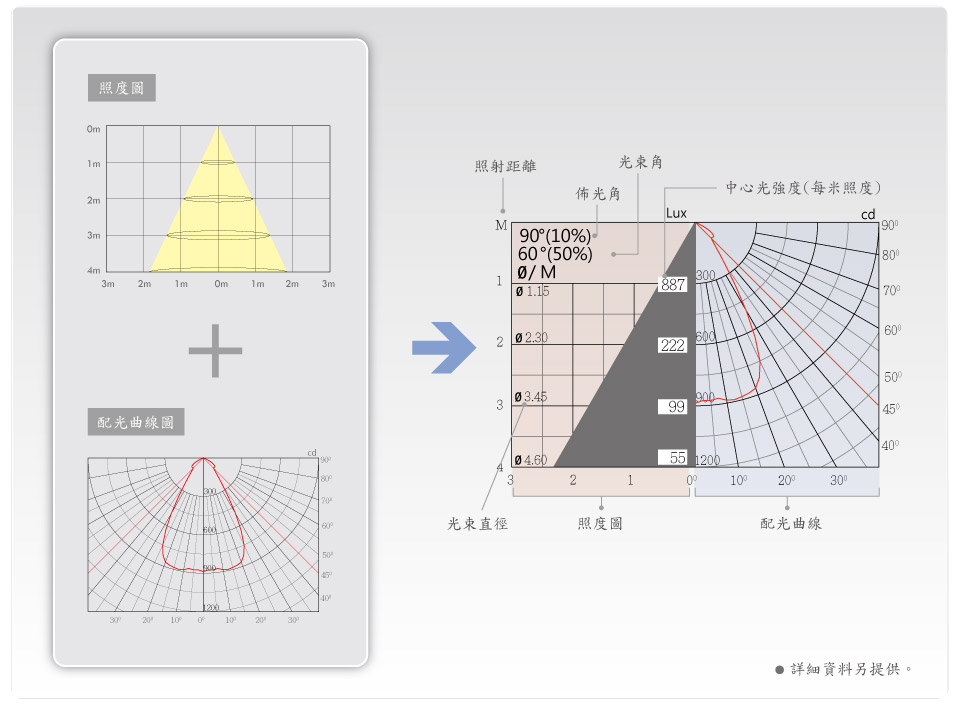

燈具在1M半徑立體球中心每隔2.5°或5°用經緯度所測出的光强度,用照度計所測出的發光強度。若間隔繪製其光強度,連结的曲線稱為『配光曲線』此光強度分布稱為強光,亦稱作光強分佈圖。配光曲線圖上的各個點,代表著燈具在此角度方向上的發光強度。

|

|

Language

Language